杨成:“权力—财产权”体系的路径依赖与“长普京时代”俄罗斯经济的发展前景

来源:中国社会科学网

转载链接:http://www.cssn.cn/71/7104/201308/t20130815_391734.shtml

中国社会科学网:杨成:“权力—财产权”体系的路径依赖与“长普京时代”俄罗斯经济的发展前景

内容提要:俄罗斯近20多年来的经济转型实践表明,其交换机制确与理想的规范市场经济有很大不同。普京当政以来之所以能推动俄经济出现较为快速的增长,主要原因是摒弃了叶利钦时代对权力和财产分离的西方自由市场经济模式的“制度移植”,重新回归以国家作用主导为核心的“权力—财产权”体系并使之得到加强。普京赢得 2012年总统选举意味着一个自2000年开始并将至少延续至2018年的“长普京时代”仍处于历史进程中。但正是“权力一财产权”体系的日益固化使普京政权面临着新的挑战,俄经济现代化的前景仍有较大的不确定性。

本文在“历史制度主义”的框架内进行研究,旨在考察俄罗斯的经济产权制度的“路径依赖”及其对普京治下的俄罗斯经济的现实和潜在影响。问题的原点在于国内外学术界围绕普京执政以来的俄罗斯经济模式、经济表现及其发展前景的激烈争论。实际上,自普京2000年于国家危难之际出任俄罗斯总统之后,这种争论就始终没有停止过。各方围绕“国家资本主义”、“官僚资本主义”、“集权主义的市场经济”等范式争执不休。索罗斯等西方学者、里亚博夫等俄学者和陆南泉、潘德礼、许志新等中国学者倾向于认为俄在走一条“国家资本主义”道路/叶利钦从根本上动摇国家在经济中的作用,普京则在经济上强化国家的监控调度作用/俄经济转型日益呈现出与新自由主义路径相异的方向。俄著名学者西蒙尼亚等认为,俄在精英转换的情况下并未根本上改变经济发展模式,仍然是一种“官僚资本主义”。努尔耶夫、米洛夫等俄学者和西方学术界普遍认为,俄政商关系模式出现了越来越有利于强国家的态势。胡键等认为,俄经济模式的自由主义取向并未随着国家调控作用增强而发生实质变化,普京治下的俄经济是自由主义与国家主义的混合模式。至于俄罗斯经济的表现和发展前景,我们可以发现媒体镜像中和国际学术论坛上似乎存在着两个截然不同的“俄罗斯世界”:一个是正在以强化国家在战略产业领域作用的方式恢复昔日全球经济大国地位的能源、资源超级大国/第二个则是亟须借助于“再工业化”推进经济现代化的尚不发达而又带有帝国野心的腐败国家。毫无疑问,认同普京任内俄国发展获得巨大成功者主要依据是GDP等宏观经济数据 ①,但采用这种方法常常被对立一方攻击为忽视了经济结构调整、人力资源状况等更具长期性的因素。

意味深长的是,论争当事者不约而同地将焦点放置在“私有化”、“国有化”、“再私有化”、“再国有化”等问题上,且日益将此与普京政权的合法性联系在一起。而在统一俄罗斯党于2011年11月赢得国家杜马选举后,俄罗斯主要城市发生了前所未有的大规模示威游行,俄罗斯经济的中长期前景等问题连同一系列政治和社会议题借助推特、脸谱以及俄罗斯本土版本的社交网络从此进入了公共领域。②普京以超过60%的高票赢得总统选举,但其选前的政治承诺也颇受质疑。俄罗斯经济即将在一个全新的政治生态中发展,普京当局能否推进俄罗斯经济现代化的重要目标、能否保障可持续的经济增长、能否使过往12年来塑造的经济发展模式保持有效性等现实问题越来越受到俄国内外各界的广泛关注。

在笔者看来,如果要对俄罗斯未来经济发展前景做出预测,必须关注其基本要素。上述激烈论争的问题实质上都可以归于一个核心命题,即俄罗斯是否拥有一个独特的经济组织形式。若是,那么这种模式如何区别于其他模式?换言之,问题的要害在于俄能否按照市场经济的基本规律发展本国经济。③如果自由市场经济确实不适合俄罗斯国情,俄罗斯必须寻求符合本国特色的发展道路,那么这是否意味着俄经济发展的前景可能受到较大的限制?

要回答上述问题,显然必须将俄罗斯经济与文明的相互关系置于特定的历史环境下进行考察。本文拟从经济活动的核心范畴——“财产权”入手,通过回顾俄罗斯历史上的产权形式,尤其是初始产权结构的引入分析俄经济活动的组织方式与典型市场经济的区别。首先考察长时段视野下俄罗斯经济文化的民族性,再现俄罗斯历史进程中特有的“权力—财产权”体系,分析其在苏联时期随着斯大林模式的固化而日益强化的内外成因/接下来将叶利钦时代对自由资本主义的“制度移植”和普京政权竭力推动的“第二次转型”进行对比考察/最后,在构建起俄罗斯经济发展模式的“路径依赖”脉络后,对普京新一任总统任期内俄罗斯经济的发展前景做理论推演。必须强调的是,本文只是对“路径依赖”模式分析的一次尝试,尽管这种观念对分析、把握俄罗斯经济大有裨益,但绝不能机械运用。

长时段视野下俄罗斯经济文化的民族性

经济文化是一个国家(民族)在历史长河中从事经济生产活动时的偏好方式的慢慢积累并内化为历史记忆的经验性理念,是直接调节和规范人们从事经济活动的一系列原则、规范和思维方式的集合体。可以说,俄罗斯的经济生活方式选择并塑造了它的文明和意识,而其文明和意识反过来又合理化了它的经济组织特征。一个近乎公认的事实是,俄罗斯经济文化的鲜明特征正在于对物质资源再分配的强烈偏好和路径依赖。这大体上确定了俄国人民历史形成的生产、生活和交往方式,规定了其与西方发展市场经济大相径庭的原初制度状态,从而直接影响着俄发展经济的模式选择空间。从长时段的视角看,俄罗斯经济文化所具备的强烈的民族性明显受到以下因素的影响。

(一)俄罗斯经济制度形成中的自然环境与地理空间因素

像所有国家一样,俄罗斯的经济政治文化首先产生于确保它所存续的自然环境和地缘空间。这绝对是俄罗斯经济文化长期演变并最终形成过程中一个不可忽视的因素。俄国从偏居一隅的小公国发展成一个横跨欧亚大陆的庞大国家经历了数百年的时间。即便在统一国家形成之前,处于高纬度寒冷地区的俄罗斯人毫无疑问拥有一个幅员辽阔的疆域空间,其内遍布广袤平原、浩瀚森林以及四通八达的河流和运河网络。与这种自然环境和地理空间相匹配的却是过低的人口密度。这在很大程度上决定了俄罗斯人主要经济活动的类型,决定了其耕种的特点和国家政体的类型,乃至与相邻民族的关系。

从经济角度看,庞大空间配之以较低的人口聚集,固然在某种程度上可以降低俄罗斯族群内部围绕领土占有而进行血腥的争夺,但同时却使得古代俄国人不得不提高自身的动员程度,一方面集中精力从事劳动密集型的土地开垦和种植,尤其是在夏季极短且气温较低的情况下/另一方面出于在广阔空间背景下应对多个邻国威胁的需要,将经济资源中的相当部分使用在军事和防卫中,以确保对实际占领空间的有效控制。俄罗斯人的经济个性发展从一开始就不得不更多地依傍集体的力量,其后在统一国家形成过程中俄权力体系对经济资源和经济生产的直接控制也由一种最初的偏好逐渐被固化为一种制度。

更重要的是,大空间、少人口的关联性配置最终成为俄罗斯经济制度转型的重要制约。按照亚当·斯密(Adam Smith)的见解,人类社会经济增长的动力有赖于劳动分工和专业化所带来的劳动生产率的提高和市场的深化与扩展。④而根据哈耶克(Friedrieh Hayek)的研究,过低的人口密度将阻碍专业化分工的自我生成和扩展、对所拥有资源的有效利用以及交换机制的发展和劳动所得的提高。⑤换言之,如果说专业化分工将导致个人生产率的提高,促进信息交换和社会经济的分化,那么人口密度过低则将使上述进程难以顺利推进。西方在中世纪迅速扩展的城市化最终促成了社会生活的个人化,而同时期的俄国,由于城市发展远远滞后,自然经济的过高比重及交换的欠发达进一步锁定了其经济生活组织的集体行动逻辑。“生存第一”的强大压力迫使俄罗斯人不得不集体从事繁重的体力劳动,而土地和其他资源的利用更多是通过其数量的增加来保障总量供应,极少借助于农业技术的合理利用获得必需的效率。

这种处于生存危机的“动员型”社会要求其内部具有相当强大的再分配机制,这就塑造了俄罗斯历史上强大的基于再分配原则达到互惠的村社传统。这样一来,交换变成了一种对等行为,集体主义演化为俄罗斯精神的重要因素。由于获取村社内部的帮助同时意味着受助者必须在施助者有相应需求时同样伸以援手,村社的“束缚—保护”综合体功能作为基本法则慢慢内化为俄罗斯人的自然逻辑,即单个的人不是一个独立的行为体,而是某个集体的一部分,每个人在共同体中均有不容竞争也不可改变的位置。因此,从作为基层单位的村社到整个俄国社会,个性和个性自由始终缺乏社会土壤和市场。这种传统对俄国经济文化中“重集体、轻自我”的性格养成有着难以忽略的影响。

(二)东正教背景下俄国式经济理性的形成:利润优先VS.公平优先

俄罗斯此后的发展与统一国家的形成及皈依东正教有着千丝万缕的联系。而且,俄国的东正教传统及其潜能看来比目前俄罗斯东正教会实际拥有的政治地位及影响要深远广泛得多。这其中包括了东正教对俄国经济文化的影响。

马克斯·韦伯(Marx Weber)卓越地考察了16世纪宗教改革以后的基督教新教的宗教伦理与现代资本主义的亲和关系,认为它是18世纪以来在欧洲文明中占主导地位的理性主义精神发展的结果。在这样一种体系中,依靠勤勉、刻苦、利用健全的会计制度和精心盘算,把资本投入生产和流通过程,从而获取预期的利润,这就构成了一个经济合理性的观念并蔓延至社会的其他领域,从而形成了带有普遍性的社会精神气质或社会心态——“资本主义精神”。在韦伯看来,资本主义精神的产生是与新教伦理分不开的。其逻辑是:新教加尔文教派所信奉的“预定论”认为,上帝所要救赎的只是其中的“选民”,谁将得到救赎或被弃绝都是上帝预先确定了的,个人的行为对此无能为力。这就在新教徒的内心深处产生了强烈的紧张和焦虑。教徒只能以世俗职业上的成就来确定上帝对自己的恩宠并以此证明上帝的存在。于是,“预定论”的宗教伦理就导致了勤勉刻苦、把创造财富视为一桩严肃事业的“资本主义精神”。⑥

借用韦伯的分析框架,可以发现,东正教赋予俄罗斯人一种迥然不同的经济理性。东正教传统上视劳动为对人之罪的惩罚,而非一种愉悦的必要和奉献。宗教的苦修主义倾向由此成为一种伦理,“仿效基督的贫穷、温顺和爱,认为这才是得救的道路”。⑦类似的这些因素导致了俄罗斯人对于财富积累和财产拥有的消极立场,塑造了他们从心底里贫穷和朴实无华的社会模式的积极向往。这样一来,俄罗斯农民的生存需求和东正教教义的相结合造就了俄国人特有的“求贫”文化,他们常以鄙视的态度看待经商者,认为财富是腐蚀人类灵魂的东西,富人都是恶棍,经商不过是“贪婪的犹太人的营生”。同时,俄罗斯人更能接受生产和经营活动的失败,救济穷人成为东正教徒的应尽义务。换言之,东正教的引入进一步巩固了俄国村社的再分配传统,此时的手段变成了善良、舍己、友善、温顺、忍耐。人在此情况下更大程度上是作为再分配的经历者而非其主体出现的。

俄国著名哲学家别尔嘉耶夫(N. Berdyayev)在剖析俄罗斯民族性时曾明确指出了根植于东正教教义中的女性崇拜。在他看来,俄罗斯的宗教信仰是女性的宗教信仰,是集体温暖中的宗教信仰,这种温暖被体验为一种神秘的温暖,这样的宗教信仰拒绝男性的、积极的精神之路。⑧换言之,俄罗斯民族天性决定了其生产活动具有明显的消极特征,好比一名温顺的女性总是将希望寄托在她的未婚夫或丈夫或其他主宰者身上。⑨这种特殊的“宿命论”在某种程度上导致俄国历史上乃至当代俄罗斯人民族性格中对成功的追求指标明显比西方国家低,相反,和不工作相关联的一些价值观远比西方国家高。⑩所以,在成功、自由等重要的经济价值观方面俄罗斯人与西方国家民众的世界观有着明显的差异。西方文化中成功一般都要归功于个人努力,而在俄罗斯文化中则往往溯至天赐鸿运(везения)。(11)俄罗斯和西方对于自由主体的认知也呈现出截然不同的路径:西方的自由意味着独立和责任,而在俄罗斯文化中这一概念如果同个人联系在一起往往导致法律虚无主义,往往等同于无政府主义,等同于为所欲为。俄罗斯人很多时候认为自由的概念只与集体有关。换言之,对个人来说,自由就是对集体的服从,只有把个人溶于集体中才能获得最大的自由。

更为重要的是,相较于新教伦理,东正教的“选民”观包含了上帝规定其子民必须互爱互信的意思,包含了上帝选民是一个整体、负有同一个使命的深刻内核,引申出俄罗斯人之间具有共同事业和使命的世俗关系并进一步衍生出俄罗斯人日常经济活动的伦理特征。也就是说,在上述“选民”观的支配下,“经济”概念在俄罗斯首先是作为一个重要的精神—道德范畴出现的。准确地讲,俄罗斯劳作和经济动机的独特性在于其道德形式的优先性,在于对公平/平均主义的诉求。俄罗斯人认为这才是保证创造物质财富的劳动之正面意义。由俄罗斯学者普拉东诺夫编纂整理的一部文献集显示,18世纪之前俄国始终不存在学科意义上的经济学文献,经济活动通常被理解为“主持家政,家务”,是指保证全家人一年劳动收获和财富的经济活动,它首先是一个精神道德范畴,然后才是经济学行为,是俄罗斯经济模式中进行自我调节的一个重要伦理概念,其要义在于获取合乎伦理道德规范的财富,并且获取财富的欲望必须受到节制。(12)这个概念创造出了俄罗斯农民、商人、贵族甚至大公关于劳动生活的真正理念——它要求所有的人,无论是主人还是仆人,都应该不停地劳作,力求建立靠劳动来调节人与人之间的良好关系,使劳动成为整个精神文化的一个组成部分。

如此一来,俄罗斯经济文化的主要特征就在于其价值理性和平均主义取向,以及不同于西方的财富观。在这种传统价值观的支配下,作为个体的人不是倾向于创造更多财富,而是按照习惯的方式生活。在遭遇困境之际,俄罗斯人不是去想方设法扩大可支配的物质财富,而是通过减少需求的方式来消解。韦伯的论断已经在现当代俄罗斯经济的实证研究中获得了验证:根据1870-1913年《田地》杂志表明:俄国文化阶层普遍不接受资本主义的价值观,所有的非商业阶层都瞧不起工商业“富豪”。俄国的工商业家从来没有获得与其在经济领域相衬的地位与荣誉,所有被媒体标榜的“正面人物”无一例外的是没有个人主义思想的人。(13)而在20世纪90年代俄罗斯人面临急剧转型带来的种种困难时,并非积极地融入市场经济的大潮,相反更多地倾向于逃离。可见,反商人、反市场、反利润的价值取向在俄仍然占有相当的地位。

俄罗斯“权力—财产权”体系的形成与发展

(一)“权力—财产权”概念及相关文献

长期以来,俄国内外学术界曾一直争论俄罗斯与西方(欧洲)其他国家在历史发展上的差异性。围绕这一核心问题衍生出两个学术派系:其一以美国著名学者派普斯(Richard Pipes)为代表,强调俄罗斯自身发展的“延续性”,认为俄罗斯演化出了任何国家或体系都无法与之相比的历史独特性。(14)其二则是以马里亚(Martin Malia)为代表,认为自彼得大帝改革开始直至1917年十月革命,俄罗斯与欧洲其他国家始终秉持着同一发展路径,只是落后了50年。而布尔什维克的统治是导致俄罗斯偏离其向着欧洲前进的轨道的重大干扰。(15)

而通过上述长时段的分析,笔者倾向于认为,从历史的观点来看,俄罗斯与西方国家确实有着诸多根本性的区别(16),尤其是在经济产权的制度安排方面。如果说西方市场经济的基础是基于私有制和买—卖原则的市场交换机制,俄罗斯经济的组织和运行则更多依赖于公有制和缴纳—分配制度。换言之,俄罗斯体制中统治权和财产权未能区分开来,权力(占有)等同于财产,而财产变成了权力(占有)的应有功能(17)。

这种独特的经济文化系统最早是在对东方专制主义和亚细亚生产方式的批评中获得关注的。苏联学者瓦西里耶夫1982年将此命名为“权力—财产权”(властъ-собственностъ)。他认为,古代和资产阶级的西方与传统的东方的差别在于:

在东方,国家和发达的行政管理机构的形成要早于私有财产的出现。因此,这一被权力有意识阉割的财产形态和与之密切相关的市场—私人财产关系在这里成为某种次要的和受制于权力和行政机构关系的东西。这种制约性还表现在统治者及其建立的管理机构严格控制所有的属下,不管他们的财产状况如何。此外,与政权机构没有关系的臣民(私人财产拥有者)越富裕,他所处的生存状态就越不理想。他既没有特权和保障,也得不到法律的保护。管理机构把国有资产当作自己的私产,不加掩饰地为所欲为。用由我提出的“权力—财产权”概念来表述的现象的本质就在于此。(18)

在西方学者中,派普斯最早有意识地将财产权视为研究俄罗斯政治史的逻辑起点,将苏联时代达到巅峰状态的全能主义上溯至俄罗斯历史上长期实行的“家长式专制”的治理体制。甚至专门比较了俄国与西方国家历史上的财产权观念的演变过程。(19)冯绍雷教授参照了派普斯研究的成果回溯了“私人所有权”引入俄国的历史并描述了苏联时期整个制度以及制度内其他要素对其绝对排斥的状态,将此视为苏联解体的诱因之一。(20)各种材料已经表明,在戈尔巴乔夫改革的晚期,有关产权及其效率的讨论最终通过对列宁、布哈林、斯托雷平等人的经济思想讨论完成了抛弃“计划”、奔向“市场”的转变。(21)苏联解体后,叶利钦主导了俄罗斯转型期的制度设计,但通过“休克疗法” 实现由指令经济向市场经济的过渡过程非常艰难,出现了“种瓜得豆”的结果。在研究这一困境的过程中,俄罗斯学者重新发现了瓦西里耶夫归入东方的“权力—财产权”现象,将此覆盖莫斯科公国—沙俄帝国大部分历史的财产权形式的存续延长至苏联时期乃至当代俄罗斯的转型阶段。(22)普京执政后大力推动国家能力建设,赋予官僚体系更多地介入国有及国家控股企业的管理,进一步引发了俄罗斯经济文化的讨论。其核心命题正在于“权力—财产权”体系能否提供可持续的增长来源。(23)

(二)十月革命之前的俄国“权力—财产权”体系

根据爱·萨·库尔平-古拜杜林的研究,“权力—财产权” 作为一种制度原则始于伊凡三世时期。此前,俄国经济的发展呈现出独特的民族性,但依然没有成为一种固化的产权安排体系。自伊凡三世起,俄国当权者不仅将森林里的自由农民的土地收归国有,还开始了对宗教和世俗领主的土地实行缓慢的国有化。伊凡三世巧妙地把地方领主安排到中部地区,为他们提供田庄,首先是他自己领地里的田庄。而在领主原先的地方则“安顿”莫斯科大贵族和“大贵族的孩子”。定期重新分配土地资源、将其作为国家预算来利用的做法逐步变成了莫斯科公国的主要功能之一。到1497年时,俄罗斯历史上第一个法律上的国有化现象出现了。伊凡三世通过制定法典明确规定,所有的土地为大公的财产,也就是国家财产。从那时起,大公的所有臣民在法律上都不是土地的拥有者,而只是临时的“持有人”,即使是世袭领地也一样,尽管这样的土地自古以来就属于领主的祖先。就像当时所说的,所有的土地都应该为国家“服务”。(24)伊凡三世以此将被瓦西里耶夫称为“权力—财产权”原则的东西引入了俄罗斯生活的理论和实践。

这样一来,俄国统治者开始获得更为强大的政治控制力,使得俄作为统一国家的巩固以及随后对外扩张拥有了经济上的可能。中央集权开始不断地调整特权阶层之间的征税权,领主们的土地“持有权”也被经常调来换去。换言之,随着“权力—财产权”体系的引入,再分配的原则不再是一种经济伦理,不再是一种基于特定自然环境因素而形成的偏好,而是变成了切切实实的正式制度。从此时起,国家/官僚/行政系统对于经济要素和经济发展本身的支配已经在所难免。俄国最高统治者开始将“权力—财产权”体系不断扩展,东正教会的资产和经济来源日益受控,政府对经济的监管逐渐增多,私人财产权的空间日渐萎缩。这一进程从伊凡雷帝执政时期起获得了广泛的发展。从那时起,在俄国历史上,所有者没有任何特权和保障,也不受法律的保护,以至于在某些历史阶段,俄罗斯民众几乎下意识地普遍相信,“权力—财产权”是社会的自然状态。

在“权力—财产权”体系之中,俄国统治阶级的所得取决于其在执行权力金字塔中所处的位置。显然,在这一权力体系中,与沙皇关系越是亲近,将会获得越多的红利。(25)国家的强势,私人所有权的弱势为政府官员对于经济管理的介入和从中捞取正式和非正式的好处奠定了基础。这一体系的鲜明特征就在于,国家权力的强弱对“权力—财产权”体系的稳固与否构成了直接的正相关关系,即私人财产权的重新大行其道往往发生在中央权威由于内部或外部威胁而遭到显著削弱之际,而国家对私人财产权的蚕食则通常归因于中央集权的强化。这在实际上形成了俄国发展的钟摆式循环。比如,俄国人在将波兰人驱逐出莫斯科之后建立罗曼诺夫王朝时期,“权力—财产权”和私人财产权的历史之秤摆动的指针转向了肯定“权力—财产权”的一方。(26)

“权力—财产权”体系在彼得大帝改革进程中获得了最大表达。他下令在全国各地建立名义上属于私人企业的手工工场,但法律上的所有者还是国家。而且,工场的绝大部分产品由国家支配,价格由国家规定,工场主也无权买卖所使用的农奴和在工场之外使用其劳动。概言之,彼得大帝在改革过程中将“权力—财产权”体系对于国家经济发展的动员性力量发挥到了极致,使得俄国经济自此获得快速发展,成为欧洲不可小觑的政治力量并一度主导欧洲政治和安全事务。

但随后,俄国精英开始不断怀疑“权力—财产权”体系的有效性,怀疑国家是否有能力抵御来自日益强大的欧洲的影响。1861 年取消农奴制促进了俄国资本主义的发展,到19世纪末20世纪初,俄市场关系得到进一步发展。与此同时,俄的国有经济也得到了平行发展,行政机关在国家经济管理中作用巨大。最关键的是,转向欧洲价值体系的尝试导致一场重大危机。其最突出的表现包括19世纪90年代开始的饥荒、日俄战争中的失利、 1905-1907年的革命及斯托雷平改革的负面社会后果等。因此,推进私人所有权的发展和资本主义秩序自我扩张的尝试最终未能在俄国执政精英与普罗大众的认知和实践中得到巩固。以列宁为首的布尔什维克成功通过十月革命夺取了政权,建立起苏维埃制度。

(三)十月革命至苏联解体前的“权力—财产权”体系

“权力—财产权”体系在苏联建立后并没有自然消亡,而是以另外一种形式重新获得了对俄国历史进程具有穿透性的发展动力。布尔什维克推动的一国建成社会主义实践从根本上否定私有财产权对于经济发展的积极促进作用,而是致力于建立起一个基于公有制的新社会。尽管在面临强大的外部威胁和国内严峻的形势下,列宁主导实施了“新经济政策”,允许部分私人所有权的发展,但问题在于,“新经济政策”很快让位于斯大林主导的集体化、工业化运动。从20世纪20年代末起,苏联开始了一场轰轰烈烈的经济建设,在推进生产资料所有制变革的进程中,选择了计划经济体制,并在这一体制的影响下建立了涵盖经济生活、政治生活、文化生活和社会生活各方面的高度集中统一的社会管理体制。

理想状态下的计划经济设想由苏联政府决定生产什么、怎样生产和为谁生产三个核心的经济问题,从而确保高效而又精确地分配所有资源、人力、财力进行各种物品生产。在此模式下,国家大部分资源由政府拥有,并且由政府指令来分配资源,而不是由市场价格来决定。这样一来伴随着新的垂直生产体系的建立和运作,苏联官僚队伍实现了自我扩展。与此同时,苏共中央还分三个阶段构建起完整的物资供应体制,即1957年以前的按照部门供应,1957-1965年的按照地区供应以及1965年以后全国统一供应。

H·普利斯凯维奇的研究揭开了这一历史时期的本质,证明苏共的“权力—财产权”体系是俄国历史上“权力—财产权”体系的自然延续和现实体现:

在“无产阶级专政”这一委婉说法的后面从一开始就隐藏着实质上的党的专政——夺取了国家政权的党,即布尔什维克党——俄共(布),联共(布),苏共。该党使党—国一体,成为国家全部生产性资产的事实上的所有者……承认对所有者——不仅是管理人员和普通工人的所有者,而且是一般社会成员的所有者——负有责任,是全社会承认所有权合法性的证明……苏联社会对党的责任的领导地位的实际承认,证明在其眼中党—国作为最高所有者的合法性。(27)

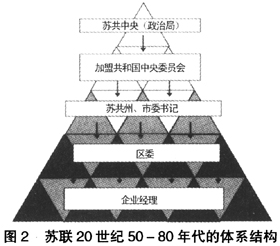

确实,苏联时期的“权力—财产权”体系结构和沙俄时期的同类体系具有高度的相似性,都是一种等级制垂直权力体系,官员在此体系中按照与高端政治的亲疏远近而执行相应的不同功能,整个经济活动都是按照“缴纳—分配”的原则而非“买—卖”的交换原则进行组织,再分配都在其中扮演着重要的经济功能。而二者最大的不同无非是苏共中央及其政治局取代了沙皇成为俄国经济生活中说一不二的角色(详见图1、图2)。

但这种高度集中的计划经济体系随着时间的推移其负面作用日益暴露,尤其是在资源配置的效率方面问题越来越大,对苏联经济增长的促进以及社会主义相较于资本主义模式的优越性的彰显均难以为继。1985年,年轻的戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记并很快启动了改革进程,起点就是“加速战略”,目标则是重启1965年柯西金改革的议程,实际指向的明显是苏联计划经济体制的“不合理性”。很快,柯西金改革已经不能成为戈尔巴乔夫新政的思想动力了,苏联知识界的讨论逐渐重返到苏联早期和沙俄时期的经济思想场域。斯大林模式成为第一个被批倒、批臭的靶子。列宁及其在晚年推行的“新经济政策”开始被神化,被重新解读为是放弃国家对经济行为体的行政干预的号召,意味着税收、贷款等经济杠杆开始协调经济行为,被视为一种谨慎的、建设性的、具有实际操作性的苏联经济建设的科学立场并固化为一种斯大林模式的对立面。此后,当时的苏联学术共同体开始重新捡起康德拉季耶夫、恰扬诺夫、马卡罗夫等一度被视为“资产阶级”的学术思想。产权作为一个具有浓厚意识形态背景的问题由此被提上“经济新思维”的研究议程,并在其后深深影响了苏联经济、政治改革议程的设置。慢慢地,斯托雷平改革中获得部分土地资源的自耕农被苏联精英视为最早的租赁者而被赋予了积极进取等正面含义。从1989年底开始,苏联公共领域已形成了一个压倒性的共识:只有过渡到市场经济才能解决苏联面临的经济困难,才能消除整个体制的危机。我们可以看出,在经济困境和政治危机的笼罩之下,苏联晚期的戈尔巴乔夫在很大程度上逐渐被知识界和强大的民意力量所绑架,“市场”以及其背后的“私有财产权”理念最终左右了苏联当时的经济议程设置和政治改革进程,并成为苏联解体过程中的重要因素。(28)有学者指出,尽管“权力—财产权”系统一直到苏联晚期都一如既往地显示其稳定性,但可以说,它突变的先决条件在国内已完全成熟了。(29)

(四)后苏联时期的“权力—财产权”体系

苏联解体后,叶利钦当局最终选择了“休克疗法”作为向市场经济转型的方案,试图借此打破高度集中的计划经济体制,把西方“最先进的”自由市场经济体制全面移植到俄罗斯。在这一时期,俄罗斯的产权制度安排呈现出明显的消解 “权力—财产权”、扶植私人财产权体系的时代特征。

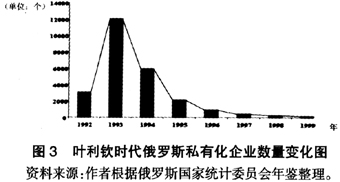

如下页图3所示,叶利钦时代的私有化狂潮主要出现在1992-1994年,随后 1995-1996年俄罗斯寡头与资金严重短缺的叶利钦政府达成了“抵押拍卖”的私有化路径,霍多尔科夫斯基等金融大亨借助庞大的资金流以超低价吃进了一批油气和其他资源企业及产地,在整个90年代呼风唤雨的金融—工业集团由此形成。截至1999年初,俄80%的企业已经从国有或国家控股变成了私营性质。从国有资产流失看,私有化没有改变企业的经营机制,却造成了对国家资产的惊人破坏。据俄一些专家分析,俄500家最大企业的私有化,按市值至少为5000 亿美元的资产却仅以72亿美元的低价抛售,仅1996年私有化造成的损失就比卫国战争的损失还要多。

叶利钦以自由化、私有化、市场化为主要内容的激进式经济转轨导致了灾难性后果,使俄罗斯经济出现了史无前例的大衰退。从历史比较的角度看,俄罗斯在叶利钦时代的经济衰减在数量上要远远大于20世纪20年代至30年代处于大危机年代的美国,甚至不亚于第二次世界大战对苏联造成的破坏。(30)从 1991年至1998年,俄国内生产总值下降了43.3%,比较而言,1929-1933年,美国国内生产总值下降幅度为30.5%/1941-1945 年,处于卫国战争期间并有相当一部分国土被德国占领的苏联的GDP下降幅度只有24%。(31)

由于转型目标的设计是一个排除一切内部和外部因素,包括初始条件的差异、极权体制持续的时间及前期改革的深入程度、历史文化传统与地缘因素等的理想模型,因此在实际操作过程中出现一定程度的偏离也很正常。对于俄罗斯而言,叶利钦时代与普京时代的转型既是一个延续的过程,但又呈现出截然不同的面貌,体现出一定的断裂性。从这一意义上讲,普京在产权制度安排上以加强对战略资源和战略性产业的国家干预实现了对“权力—财产权”体系的回归,实质上是对叶利钦时代大力推进私有财产权的某种反动,本质上则是要以产权制度的调整为杠杆从叶利钦时代转型形成的制度陷阱——非效率制度均衡中脱离开来,盘活俄罗斯经济。由于这是一种试图克服稳定的惯性制度环境的努力,因此可以将其视为“第二次转型”过程。

笔者认为,作为制度变迁过程的俄罗斯转型,其实质并不是一个为学习西方发达国家而进行的制度移植过程,而应该是一个借鉴西方发达国家民主和市场经济模式的优点,并结合自身实际情况的制度创新过程。在这一过程中,由于历史上长期奉行动员型发展战略,国家作用历来十分强大,加上后冷战时期的俄罗斯同时进行着政治体制、经济体制和建设民族国家的三重转型,这意味着势必要发挥政府的作用来弥补转型的 “非正常失灵”,从而缓和、减轻制度变迁给整个社会和国家生活带来的摩擦和痛苦。

这样一来,从历史的长时段看,普京“第二次转型”过程中的产权制度安排恰恰表明了“权力—财产权”体系具有相当的历史韧性和一定的制度弹性,不会轻易发生原则性突变,移变为另一个权力与财产分离的系统/而有可能通过内部调整,尤其是垂直权力体系的重建,通过监管机构的现代化提高经济产出。

“权力—财产权”固化背景下的“普京困境”与俄罗斯经济的发展前景

普京赢得2012年总统选举意味着一个始于2000年并将至少延续至2018年的“长普京时代”仍处于其发展进程中。而“普京主义”的典型特征正在于其对稳定和秩序的孜孜以求。但这绝不意味着普京当局在未来6年甚至12年中可以高枕无忧地发展经济。事实上,自2011年杜马选举以来,俄罗斯政治生态已经发生了非同寻常的变化。进入新的政治周期的普京体制可能将至少面临一组相互交织、相互影响的直接挑战。

(一)选民结构的代际变化及中产阶级参与政治的积极性增加

普京对于俄罗斯曾经是“稳定”、“秩序”和“发展”的最重要象征符号,在他任内俄罗斯告别了苏联解体以来的混乱,在国内发展和国际事务方面均重新崛起为“受尊重的大国”。这曾经是普京支持率始终居高不下的最关键因素,也是梅德韦杰夫不得不放弃连任的首要考量。

普京在过去11年来获得了广泛的支持,其最大的票仓就来自于朝气蓬勃、最有政治参与意愿的年轻一代。2004年普京连任之际,其支持者群体中32%来自于35岁以下的年轻人。2000-2004年间俄选民结构已经更新了7%,2008年这一数值攀升至10%,这一年普京的拥趸中,超过40%的年龄在35 岁以下,近40%的年龄段在35-50岁之间。2012年,这种年轻化的趋势还在继续延续。而其中最值得关注的则是苏联解体之后成长起来的新一代俄罗斯公民。他们不是苏联晚期被改革、公开性、集会,以及文化多元论弄得神魂颠倒的、在政治生活中扮演重要角色的“60年代人”,而具有更实用的一面——可能和全世界的年轻一代有一个共性特征,即更在乎挣钱、升迁等个人发展。但除此之外,我们不应该忘记,这一代俄罗斯人是在新的政治环境中伴随着自由、民主的口号声成长起来的,除了秩序和稳定,他们同样重视个人的自由等民主权利的保障。

在这个问题上,国内外的媒体和学界都有很大的误读。透过民意调查的细分化结果我们可以看出,俄民众尽管在普京时代,对抽象的民主概念的支持率有所下降,但同时支持体现民主政治利益的具体的“个人自由”,而且其支持率仅次于“公正”,远高于“对国家的认同”。换言之,真实的情境是,普京执政以来尽管大多数俄罗斯民众认为最需要的是“秩序”,而不是“民主”,但俄罗斯人现在丝毫不反对市场经济和民主,只是变得更加务实了。他们认为任何民主体制只有在保障本国公民享受可以接受的生活水平的情况下才是有效的,反对的是抽象的民主,反对的是叶利钦时代给俄罗斯国家、社会及大众带来创伤的民主。这也反映出俄罗斯历史文化的两重性——国家主义和无政府主义——在俄罗斯政治生活中都表现得异常突出。

对于年轻一代,一个显然的共识在于,经过了全球民主化浪潮洗礼的当代俄罗斯,需要稳定、法律秩序和有效的政府,但并不需要专制。对于他们而言,或许正如苏联晚期那样,重要的不是当局为之做了什么,而是没有做到什么。过去这批年轻人支持普京,首先是因为自身在普京治下找到了合适的社会岗位,以及由此产生的经济和身份回报。俄一些民调机构2008年前曾进行过广泛的问卷调查,“普京的多数”中间56%的受访者确认满意自己的生活状态,并且对未来充满乐观的期待。而2008年金融风暴的再度袭击,显然给俄罗斯经济本身及民众的生活带来了破坏性后果,这不可能不影响到选民的政治态度和政治立场——普京体制的合法性显然正在慢慢消融。

(二)经济结构调整与优化的长期战略目标与社会性支出持续增加即时目标之间的张力

俄罗斯国内外学术界有一个基本共识,尽管1999年后俄罗斯的经济增长是内需而非投资主导的,但俄仍然是出口矿产资源、进口机器等工业制成品和食品的单一经济模式的发展中国家,其经济增长受出口大宗商品的国际市场价格和汇率变化的影响较大。换言之,俄罗斯经济最鲜明的特征是其对能源、资源的强烈依附性以及由此带来的对国际市场大宗产品价格波动的脆弱性。(32)

可以说,摆在普京政权面前最迫切的任务就是要摆脱当下的经济模式,遏制陈旧的、原料经济的增长,建立起新的、能够创造先进技术和创新产品的经济模式,并将生产转向人的实际需要。在这一问题上,普京的思路与梅德韦杰夫所致力推动的经济现代化有共通原则与目标,即借助于改革优化经济发展模式,提高经济增长极的多元化,维系本国经济的可持续发展并融入世界经济体系。不同的是梅德韦杰夫更强调经济自由,更强调法律保障,强调通过制度构建催生中小企业的创新活力和投资积极性。

问题在于,重返克里姆林宫的普京所要面对的是一个与2000、2004、2008年截然不同的选民结构和社会期许。俄民众已经不再满足于“以经济发展换取政治支持”的权力公式,而更多追求自身的政治参与和政治权利。(33)这还是在普京过去四年持续增加社会性支出的情况下发生的。按照普京本人的描述,从2008年金融危机爆发至今俄用于社会向度的政府支出总量已经上升了50%,占GDP比重也已从21%增加至27%。(34)在此情况下,普京将不得不重构新的社会契约。而目前的种种迹象表明,普京似将延续过往的政治生活逻辑。因此,在此次竞选过程中,普京作出了许多民粹主义的经济承诺(新增社会向度支出将高达1610亿美元,尚不算军事现代化等其他需求),试图以更大的经济表现巩固正在消解的民意支持。不容乐观的是,退休金基金等社会保障资金的赤字日益严重。如果说2011年尚不足1万亿卢布的话,2012年将上升至1.7万亿卢布左右,占GDP的3%。(35)更大的不确定性在于国际市场能源价格的可能走向,因为俄罗斯已经将预算价格设定为 2012财政年度每桶石油为100美元,而2010年这一数据仅为58美元,2011年调整至75美元。(36)一旦国际原油价格大幅下跌,俄将面临巨大的财政压力。

换言之,俄国内的政治环境意味着普京此次总统任期内势必要拓展更多的财力来源,以确保本人的政治许诺一一兑现。而创新经济的建立、原料依赖型经济的结构调整均不是一蹴而就之事,需要大量的投入和时间。加上普京体制的内部人——那些在“权力—财产权”体系中获得了相应的经济管理角色的精英相较于建设创新经济更加青睐于从出口资源的收入中“寻租”。因此,更大的可能是,在普京新的总统任期内,俄政商关系的基本模式仍将是国家和官僚阶层对经济的深度介入并伴随着一定限度内对私有企业发展的鼓励与支持。这意味着普京治下的俄罗斯经济将在“强大国家”的总纲下具体展开,一方面将巩固和强化国家作为国民经济运行的总的游戏规定的执行者和保障人角色,继续全面加强国家对关乎国计民生的战略资源和战略产业的控制乃至垄断/另一方面仍将在保持强有力的中央政治控制下广泛实施以市场为导向的经济改革,旨在避免野蛮的资本主义市场经济建构,代之以文明的、建立在法律与平等竞争基础上的有序的市场经济。这一点可以从远东与东西伯利亚国家开发集团的组建提上日程等事件中获得印证。

因此,我们可以推测,普京或将强化“权力—财产权”体系,尤其是在能源和资源领域内,以在最短时间内获取最快的经济增长,确保足够的财政收入来维系政权的合法性,尽管这样会塑造出新的制度陷阱,使俄经济多元化的目标更加难以实现。

结语

俄罗斯最近20多年来的经济转型实践已经表明,其交换机制确实与理想的规范市场经济有很大不同。这在很大程度上应上溯至自伊凡三世以来所引入的“权力— 财产权”体系,即权力占有等同于财产,而财产变成权力占有的部分功能。这一体系在很长时间内被俄民众视为社会的自然状态。

普京当政以来之所以能推动俄经济出现较为快速的增长,主要原因是摒弃了叶利钦时代对权力和财产分离的西方自由市场经济模式的“制度移植”,重新回归以国家作用主导为核心的“权力—财产权”体系并使之得到加强。

普京赢得2012年总统选举意味着一个自2000年开始并将至少延续至2018年的“长普京时代”仍处于历史进程中。但正是“权力—财产权”体系的日益固化使普京政权面临着新的挑战,陷入了以下悖论:一方面,俄要实现经济现代化,尤其是创新经济的发展需要更多的资金支持,暂时只能从能源经济收入中支取,这意味着进一步加重了对能源资源依附性经济模式的依赖/另一方面,普京当局需要支付更多的社会性支出以换取政治支持,巩固政权的合法性,同样需要开拓更多的收入源。在创新经济建设和经济结构调整优化的目标短期内难以实现,不足以提供足够资金流的情况下,将会采用进一步巩固“权力—财产权”的方式获取能源红利,这同样会使俄难以摆脱资源依附型经济模式的窠臼。总之,如果俄不能克服重用“权力—财产权”体系的冲动,俄经济面临的挑战将有可能进一步增加,普京当局的体制安全问题在“长普京时代”的后期将日益凸显。

注释:

①参见普京本人最后一次以总理身份于2012年4月11日在俄罗斯国家杜马(议会下院)所作的政府工作总结报告。

②参见[瑞典]斯蒂芬·赫德兰:“弗拉基米尔·普京重返克里姆林宫——是时候忘记俄罗斯现代化了吗?”《俄罗斯研究》,2012年第2期。

③Anders Aslund, How Russia Became a Market Economy, Washington, DC: Brookings Institution, 1995;批评性视 角可参见Stefan Hedlund, Such a Beautiful Dream: How Russia Did Not Become a Market Economy, Russian Review, 2008, Vol. 67, No. 2。

④复旦大学韦森教授对斯密动力以及与本题有密切关系的“布罗代尔钟罩”现象有着非常深刻的分析。参见韦森:“斯密动力与布罗代尔钟罩——研究西方世界近代兴起与晚清帝国相对停滞之历史原因的一个可能的新视角”、“从哈耶克‘自发—扩展’秩序理论看经济增长的‘斯密动力’与‘布罗代尔钟罩’”,华民、韦森、张宇燕、文贯中等著:《制度变迁与长期经济发展》,复旦大学出版社,2006年,第31~106页。本文的撰写也受到了韦森教授上述论文的启发。笔者最早在2008年12月上海俄罗斯东欧中亚学会年会上以“‘布罗代尔钟罩’、国际市场行情与俄罗斯经济的中长期发展前景”为题发言,其中已经涉及到东正教对俄经济文化的影响等命题。

⑤参见F. A. Hayek,Edited by W. W. Bartley Ⅲ,The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, University of Chicago Press, 1991。

⑥参见[德]马克斯·韦伯著,康乐、简惠美译:《新教伦理与资本主义精神》,广西师范大学出版社,2007年。

⑦[美]华莱士著,叶仓译:《俄罗斯的兴起》,时代公司,1979年,第96页。转引自陈树林:“俄罗斯东正教的本土化特征”,《求是学刊》,2009年第5期,第18页。

⑧别尔嘉耶夫:《自由的哲学》,董友译,学林出版社,1998年,第234页。

⑨Бердяев Н. Душа России. М.,1915.

⑩Магун В. Российские трудовъые ценности в сравнителъной перспективе//Социомогические чтения.Выц.2/Отв.ред.E.Н.Данилова.М.: ИСРАН, 1997.C.150.

(11)这一点可以从很多俄罗斯的童话或神话故事中得到确认。这些故事的主人公多为天性良善者,尽管本事可能一般般,但最后总能成为成功的幸运儿。

(12)Платонов О. Экономика русской цивилизации. М.,2008/首都师范大学林精华教授曾在《中华读书报》(2001年8月1日)以“《俄罗斯文明与经济》:俄罗斯现代化困境的经济学诠释”予以了概括。

(13)金雁:“‘俄罗斯选择’与‘俄罗斯困境’”,2010年11月7-8日由上海世界观察研究院在包头举办的有关欧亚主义讨论会上的发言手稿。

(14)Richard Pipes, Russia under the Old Regime, New York: Charles Scribner's Sons, 1974/另可参见Edward Keenan, Museovite Political Folkways, Russian Review, 1986, Vol. 45, No. 2。

(15)Martin Malia, Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum, Cambridge, MA: Harvard University Press. 1999.

(16)Yang Cheng, "The Power of Diplomatic Traditions": Understanding the Logic of Russia's Foreign Policy in the Pest-Soviet Era", Eurasian Review, Volume 4, November 2011, p.31.

(17)Василъев Л. С. История Востока. В 2 т.Т.1.М.,1993.CC.66-70.

(18)Василъев Л. С. Феномен феодализма(Новый взгляд на старую проблему)//Общественные науки и современностъ.2007.№6.C.152/转引自[俄]爱·萨·库尔平-古拜杜林:“俄国历史的东方节律”,《俄罗斯研究》,2010年第4期,第37页。此处笔者将“权力—财产”改为更准确意义上的“权力—财产权”。

(19)Richard Pipes, Property and Freedom, New York: Alfred A. Knopf, 1999/对应的中文译本为:[美]派普斯著,蒋琳琦译,张军校,《财产论》,经济科学出版社,2003年。

(20)参见冯绍雷:《20世纪的俄罗斯》,生活·读书·新知三联书店,2007年,第120~123页。

(21)杨成:“经济史的重写与苏联解体(上、下)”,《东方早报》,2012年1月16日、17日。

(22)Нуреев Р. М. Признаки основного производственного отношения и дискуссия об азиатскоб спос обе производства/Механизм Функционирования производственных отношений в условияхразвитого со циализма. М.: ИнститутЭкономики АН СССР,1976,C.212-218. Он же: Азиатский способ производства и осциализм//Вопросы экономики. No 3.1990.C.47-58.

(23)Стариков E. Н. Общество-казарма: от фараонов до наших дней. Новосибирск, 1996/Гайиар E. Т. Государство и эволюцияМ, 1997/БессоноваОЭРаздаток:институционалъная теория хозяйственного развития России. Новосибирск, 1999/Кирдина С. Г. Институционалъные матрицы и развитие России.М.,2000.

(24)[俄]爱·萨·库尔平-古拜杜林:“俄国历史的东方节律”,《俄罗斯研究》,2010年第4期,第37页。

(25)据考证,俄罗斯的“达恰”(Дача,通常译为“别墅”)按词源讲来自于沙皇对于其侧近人士的额外赏赐。基于这一特点,达恰从所有权上仍属于沙皇。沙皇有权随时收回自己的财产。

(26)[俄]爱·萨·库尔平-古拜杜林:“俄国历史的东方节律”,《俄罗斯研究》,2010年第4期,第38页。

(27)Плискевич Н. М. "Властъ-собственностъ" в соврем енной России: происхоздение и перспективы мутации//Мир России.Т.XV.2006.C.75/转引自[俄]爱·萨·库尔平-古拜杜林:“俄国历史的东方节律”,《俄罗斯研究》,2010年第4期,第 39页。

(28)参见杨成:“经济思想史的重写与苏联解体(上、下)”,《东方早报》,2012年1月16、17日。

(29)[俄]爱·萨·库尔平-古拜杜林:“俄国历史的东方节律”,《俄罗斯研究》,2010年第4期,第40页。

(30)Reddaway and Glinski,The Tragedy of Russia's Reforms,p.2/转引自陈兼:“未经‘改造’的‘转型’——西方学术界关于后苏联时期俄罗斯经济转型的研究”,《俄罗斯研究》,2004年第2 期,第23页。

(31)Истоки. Вып.3.2-еизд.М.:ГУ-ВШЭ,2001.C.222.

(32)日本学者田□伸一郎、久保庭真彰等人对此问题有过非常精辟的分析,详见田□伸一郎:“俄罗斯油气资源依附型经济论析”,《俄罗斯研究》,2010年第3期/久保庭真彰:“俄罗斯经济的转折点与‘俄罗斯病’”,《俄罗斯研究》,2012年第1期。

(33)杨成:“杜马示威:个人自由高于国家认同”,《时代周报》,2011年12月15日。

(34)[瑞典]斯蒂芬·赫德兰:“弗拉基米尔·普京重返克里姆林宫——是时候忘记俄罗斯现代化了吗?”《俄罗斯研究》,2012年第2期。

(35)http://www.itar-tass.com/en/c39/370605.html.

(36)瑞典乌普萨拉大学欧亚研究所经济学教授斯蒂芬·赫德兰4月20日在华东师范大学俄罗斯研究中心所作报告中提及。